Le mythe de Sisyphe de la dette

Par Jean-Chistophe Duval

Sisyphe est une figure de la mythologie grecque, connu pour avoir été condamné à un châtiment éternel après avoir offensé les dieux. Celui-ci devait pousser un rocher au sommet d’une montagne, une fois cette tâche accomplie, le rocher redescendait obligeant Sisyphe à recommencer cette tâche perpétuellement, éternellement.

Si Albert Camus illustre à sa manière l’absurdité de cette situation, je tente ici de l’adapter à une toute une autre fin tout aussi absurde dans une métaphore adaptée à l’économie et plus précisément à notre système monétaire. Celle-ci nous fait recommencer perpétuellement nos cycles de labeurs sous le joug d’une dette auprès des banques qui ne peut pas prendre fin et qui devient forcément de plus en plus grosse.

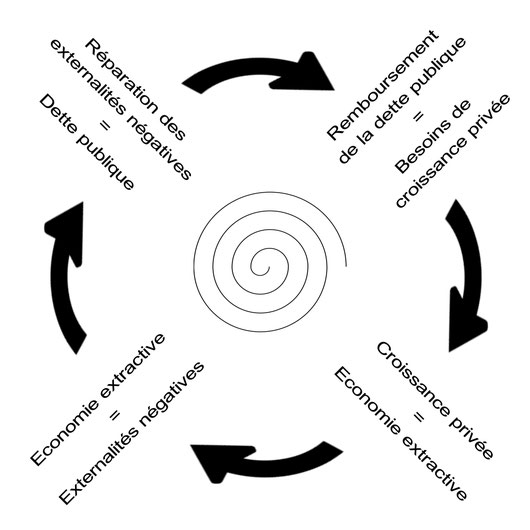

Les cycles perpétuels "endettement => extractions => désendettement"

Une monnaie dette poussant à la rentabilité et la rentabilité poussant à l’extraction, nous passons notre temps à faire des trous dans la nature pour combler les trous de nos dettes.

Mais celui à qui nous avons vendu le fruit de nos extractions nous libérant du même coup de nos dettes, se sera lui-même endetté pour cela.

Ils sera, à son tour, contraint à faire des trous dans la nature pour solder les trous de ses propres dettes en vendant le fruit de son extraction à un autre qui devra s'endetter à son tour.

Ces dettes grossissant automatiquement à cause de l’usure bancaire, nous sommes condamnés à faire des trous de plus en plus gros à la nature pour combler des dettes de plus en plus grosses dans la comptabilité humaine.

La dette privée

La monnaie telle que nous la connaissons est diffusée sous forme d’une dette que devons aux banques. Il est souvent dit que les banques se servent des dépôts de leurs clients pour prêter aux emprunteurs. Il n’est est rien, les banques créent de la monnaie scripturale (écriture comptable) lors du crédit et détruisent cette monnaie lors de son remboursement. Ce que nous appelons l’usure est le taux d’intérêt de ce crédit.

Ce système de création monétaire peut sembler scandaleux dans un premier temps, mais après réflexions il est aussi très pertinent sous certains aspects, mais apporte du même coup son lot de problèmes. Ce que nous allons découvrir dans ce propos. La création monétaire est à double tranchant.

Le keynésien que je suis envisage la monnaie comme « endogène » ; en certains points, elle est la condition préalable à la faisabilité « à rebours » d’un projet. Contrairement aux libéraux qui ne voient la monnaie que comme la représentation tangible du « déjà existant » et semble n’être qu’un outil (le voile de JB Say) n’étant là que pour simplifier l'échange de cet existant (simplifier le troc). Le point de vue libéral n’envisage la monnaie que comme un élément extérieur (exogène) à l’économie (aux décisions des agents). Au contraire pour un keynésien, la monnaie est une composante même des choix de l’économie (endogène à l'économie) et considère la monnaie comme un facteur essentiel, car elle permet de réaliser des choses futures que le troc, limité à l’existant, ne pourrait pas. Étrangement pourtant, le fait même que les banques prêtent de la monnaie sous la condition « à rebours » de la rentabilité future est une façon endogène de voir la monnaie. Cette création de monnaie doit être envisagée comme la création du moyen de faire des choses qui n’existent pas encore. Ces moyens « à l’avance » doivent disparaître au fur et à mesure de la pérennité du projet. Une fois l’emprunt soldé, le projet est pérenne et économiquement autonome.

Une dette ne se remboursant que par des actifs tangibles, nous sommes contraints de piller la nature pour qu'elle nous fournisse ses ressources naturelles que nous transformerons en marchandises, puis ces marchandises en un chiffre d'affaires ; seule chose permettant de rembourser ces dettes. Nous constatons ici que la monnaie dette est un des facteurs qui pousse les hommes au pillage, et donc à la destruction du monde.

Mais tout cela n’est pas sans conséquences. L’entreprise qui ne doit sa rentabilité au fait d’être parvenue à se défaire de sa dette vis-à-vis de sa banque implique l’idée que c’est un autre qui a dû contracter une autre dette auprès d’une autre banque pour se procurer vos produits. Par effet domino, les dettes des uns s’effacent grâce au fait que d’autres se sont à leur tour endettés. Et à chaque agent, cette dette deviendra de plus en plus grosse, car à chaque emprunt, il faudra ajouter l’usure bancaire.

La métaphore des trous

Un système à monnaie dette endogène peut être perçu comme le fait que c'est l'endettement des uns qui permettra le désendettement des autres ; ce que nous pourrions voir comme un "roulement de dettes". Ce système accompagné d'un taux d'emprunt usurier oblige celui qui emprunte à produire un profit plus grand que ce qui lui a été prêté, de une, pour gagner sa vie, de l'autre pour rembourser l'usure.

Cette question que les économistes se posent depuis les réflexions de Marx est ce que l'on appelle le "dilemme de l'origine du profit".

Par métaphore, la dette est comme un trou (projet en devenir) que nous devons boucher (remboursement) tout en en creusant un autre (extractions, productions et commerces). Gardons à l’idée que la dette de la banque nous oblige à produire des actifs tangibles et que cette tangibilité ne saurait provenir d'autre chose que de projets ayant forcément rapport de près ou de loin avec l'extraction de ressources naturelles. Le « trou » de la dette nous obligera à des productions et commerces de marchandises nous permettant de solder ce trou. Obligeant un autre acteur à creuser un autre trou pour se désendetter lui-même en vendant le fruit de sa production à un autre, et ainsi de suite.

Par exemple, si une banque prête à un client "A" assez d'argent pour creuser 10 coups de pelles, il faudra qu'il vende à un client "B" de quoi rembourser ces 10 coups de pelles plus le fait que "A" fasse sa propre marge et qu'il rembourse de surcroît le taux d'usure bancaire, et ce, jusqu'à ce que l'entreprise de "A" devienne pérenne. Donc "A" devra vendre à "B" l'équivalent de 12 voire 14 coups de pelles (10 pour l'emprunt, 2 pour la marge bénéficiaire et 2 pour l'usure). Ce qui veut dire que "B" devra s'endetter à hauteur de 14 coups de pelles et qu'il devra vendre à "C" l'équivalent de 18 coups de pelles (14 pour l'emprunt, 2 pour la marge bénéficiaire, et 2 pour l'usure) Puis "C" devra vendre à "D" 22 coups de pelles, etc...

Le fait que les emprunts soient remboursés implique le fait que j’ai produit et vendu des marchandises (en creusant un vrai trou dans la nature (économie d’extraction)) que d’autres agents se sont procuré en creusant eux-mêmes un autre trou auprès d’un autre agent bancaire (dette) et qu’ils devront eux-mêmes rembourser en participant aussi à l’extraction de ressources naturelles.

C'est à cet endroit que la "métaphore des trous" devient une production de trous réels. Les hommes sont contraints de faire des trous de plus en plus gros dans la nature (économie extractive et dégénérescente) de façon à combler des trous de plus en plus grands dans la comptabilité humaine (dette).

Je tente ici cette conclusion, l'origine du profit ne tient en rien d'autre que d'un pari sur un avenir où une dette de plus en plus grande contraindra l'action humaine à engendrer une économie extractive, car ce genre d'économie est la seule à produire des actifs tangibles susceptible de solder les dettes. Ce système de dette ne dispose d'aucune autre méthode que le pillage systématique et perpétuel de la nature, il est absolument parasitaire et engendre forcément une calamité auto destructrice.

Pour aller plus loin dans ce raisonnement, je vous invite à télécharger la thèse de doctorat en sciences économiques de Edouard Cottin Euziol, qui par ses multiples exemples illustre de façons beaucoup plus poussée les conséquences d’une économie monétaire de production par émission endogène de monnaie.

Pour simplifier cette démonstration, j’ai fait exprès d’utiliser des valeurs figées (« 2 ») pour l’intérêt bancaire, mais dans la réalité ce sont des % et non des valeurs absolues, ce qui rend les choses pires encore ; Dans nos « aveuglements arithmétiques », nous pensons illusoirement que la nature sera capable d’absorber la cadence folle des ambitions humaines.

Le trou de nos dettes nous obligeant à chaque fois de faire des trous réels dans la nature, cette trame oblige au pillage et à la destruction de nos écosystèmes dans le dessein que des hommes parviennent à leurs propres réussites économiques et, dans une simultanéité sociale globale, soldant tour à tour auprès de leurs banques le tarif de leurs réussites économiques.

C’est à cet endroit que les trous (dettes) de cette métaphore deviennent des trous réels dans la nature. Notre économie est extractive ; nous avons besoins de prélèvements de ressources naturelles pour transformer nos dettes en marchandises, puis ces marchandises en chiffre d’affaires synonyme de nos réussites socio-économiques. Et plus il y aura d’hommes désireux de réussir, plus ces hommes réclameront à la nature leurs « bons » droits à la réussite en creusant des trous de plus en plus gros et profonds.

Il faut bien comprendre que c’est la nature qui est le payeur en premier ressort de la transformation de nos ambitions en succès. Observez autour de vous. Toutes les choses qui vous entourent et qui témoignent de la réussite économique des agents qui vous ont précédé, sont faites de ressources naturelles qui ont été prises à la nature, transformées dans des usines, transportées dans des camions, des bateaux, des avions, présentées et vendues dans des magasins, assurées par des assureurs, réparées par des réparateurs, jusqu’à la phase "grenier", puis la phase "braderie", puis enfin la déchetterie, et donc leurs renouvellements. Cette chose qui finira se casser, par manquer, cette partie du renouvellement prochain de ces choses, ce sera possiblement à votre tour de piller pour réussir.

Vous pourriez rétorquer que vous et votre profession n'êtes pas concernés par l'extraction, que vous appartenez au secteur tertiaire (services). Comprenons que toutes nos professions se trouvent posées sur une chaîne de productions, de commerces et de services divers. Le premier maillon de cette chaîne étant l’extraction, si en amont de toute cette chaîne l’extraction n’existe pas, alors cette chaîne n’existe pas, et nos professions n’existent pas non-plus. De façon directe ou plus loin par effet domino, nous sommes tous concernés.

Une des grandes calamités de notre époque est qu’il y a tellement d’homo œconomicus désireux de réussir que l’une des fonctions irrationnelles et possiblement inconscientes du marketing est de forcer la finitude prématurée des objets. Ce stratagème donnera la possibilité à de plus en plus d’agents de réussir et de perdurer économiquement ; on appelle cela l’obsolescence programmée. Ne perdons pas de vue que c’est la nature par le pillage de ses ressources naturelles, qui permet aux hommes ce miracle économique.

Les hommes ne polluent pas pour le plaisir de polluer, ils polluent parce que c’est la manière la moins coûteuse de produire. Ronald Coase.

Clairement, si nous polluons, c’est parce que sous l’aveuglement de la rentabilité, elle-même exigée par une dette de banque. Nous n’attachons que très peu d’importance aux conséquences de ce que nous faisons. Nous ne nous posons jamais la question de savoir si les externalités négatives de ce que nous faisons immédiatement coûtera plus tard 5 fois plus cher à la collectivité pour les réparations que ce que la production a rapporté à une poignée d’individus.

La course à la réussite sous le fouet de la dette oblige souvent les hommes à une gestion d’efficacité économique maximale. Ces dettes, ou les moyens financiers qui font tourner nos affaires, peuvent-être bancaires, obligataires ou actionnaires. Au nom de cela, l’enjeu sera la course maximale aux profits et à « l’efficience du moindre sou ». Si l’extraction rapporte alors ils mettent le paquet dans ces domaines. Si la précaution ou la réparation (régénérescence) coûtent sans rapporter, alors, ils feront semblant de ne pas saisir l’enjeu du problème. La politique de l’autruche, ils demanderont à la nature d’absorber leurs égoïsmes, leurs insouciances, un peu à la manière dont on pourrait glisser la poussière sous le tapis. Toute chose qui n’engendre pas une plus-value et que l’on serait obligé (par exemple sous l’égide de la loi) de faire, forcément coûterait en charges financières. Tant que les lois (l’état) ne sont pas là pour tenir fermement les égoïsmes dans la mesure sobre d’un équilibre, alors c’est la « fête du slip ».

Ainsi, notre monde s’organise sous les épisodes écologiques calamiteux où les hommes assassinent un peu plus la nature chaque jour dans le but de justifier des réussites socio-économiques ordonnées par le moyen d’une dette.

Nous nous sommes laissés enfermer dans une économie où l’on idolâtre la nuisance parce qu’elle est rentable et où l’on méprise la bienveillance parce qu’elle est une charge.

Nous devons mettre en évidence le lien qui existe entre le fait que la monnaie soit une dette et le fait que cette dette ne puisse se rembourser que par le biais « d’actifs tangibles ». Or comprenons que les actifs tangibles sont des choses que la nature nous offre (ou que nous lui pillons). Nous ne faisons que transformer du « gratuit » fournit par la nature, en du « à vendre » dans le monde des hommes. Notre économie peut se résumer à ceci: nous transformons des choses qui ne nous ont rien coûté en des choses qui nous rapportent ; des zéros en charges en des valeurs positives en plus-values.

Certains me rétorqueront que puisque leur navire de pêche leur a coûté cher, il faut faire le plus de pêche possible de sorte à rembourser ce navire qui sera le gage de leurs réussites. Moi, pour chasser un daim (si tant est que je chasse le daim) je n’ai besoin que d’un arc et d’une flèche.

Ce n’est pas le fait qu’un outil de production (un bateau) coûte plus cher qu’un autre (arc et flèche) qui autorise la justification de tout. Et qu’à ce titre (purement économiste) il vous soit permis le pillage à outrance des océans. La nature nous impose ses limites que semblent ignorer les comptables de la micro-économie. Ce qu’exige la comptabilité est une chose ; ce qu’exige la morale et l’écologie en sont d’autres. C’est un de ces endroits, parmi tant d’autres, où l’on observe des points de vue diamétralement opposés entre l’économie et l’écologie.

Nous pouvons observer que l’action de prélever rapporte et que l’action qui ne prélève rien, ne produit rien, ne rapporte pas. Nous pourrions dire que cela relève d’un caractère anthropologique, car nous ne devons notre survie et notre évolution qu’en nos facultés créatives de produire des stratagèmes, des outils, des armes, des systèmes qui nous ont accompagné dans notre histoire. Nous prélevons des ressources naturelles parce cela contribue à notre réussite. En revanche nous évitons de perdre du temps, des moyens et de l’énergie en des choses qui nous coûtent.

La dette publique

Ce sont souvent aux pouvoirs publics de résoudre les problèmes et les externalités engendrées par les productions privées. De même, la réalisation des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires ainsi que leur entretient relèvent souvent d’une logique de moyens publics. Et au vu de l’inertie en ce qui concerne le financement de la transition écologique, il est fort à parier qu’il en sera de même pour cela.

Mais comprenons que la dette souveraine est au bilan des banques commerciales. Des obligations, de l’épargne, des hedges funds, des assurances vies sont les contreparties de ces dettes. Si ces dettes ne sont pas adossées à des actifs tangibles susceptibles d’engendrer de la confiance, c’est tout un système basé sur la croyance en le futur qui s’effondre. Or, nous voyons bien que ces actifs tangibles ne sont que le pari sur un futur qui se servira de l’extraction de ressources naturelles pour justifier cette tangibilité. Autrement dit, nous allons demander à la planète plus encore de ressources naturelles que de besoins réels pour produire nos marchandises de sorte à ce que ces dettes soient bel et bien adossées à des actifs tangibles.

Si nous devions ajouter à la dette souveraine le budget de la transition écologique, de la transformation des infrastructures de transport, de l’énergie, la régénérescence de la nature, mais aussi financer l’idée que les hommes doivent se défaire d’une servitude productiviste absurde qui ne consiste certainement plus en la production de choses utiles (tout en assurant la continuité du modèle capitaliste), il est inconcevable de rester avec les mêmes méthodes économiques.

Sachant qu’une dette ne se rembourse qu’avec de la croissance, que la croissance ne tient de rien d’autre que du pillage de la nature, c’est comme si nous créions une dette pour sauver le monde pour ensuite le tuer pour rembourser cette dette.

Il est illusoire de se défaire du piège consumero-productiviste avec un système monétaire qui pousse l’action humaine au consumero-productivisme.

Chercher à financer le contraire de la prédation avec un outil conçu par et pour la prédation, c’est comme appuyer sur le bouton nucléaire en espérant que l’explosion ressuscite les morts. Comme si nous voulions recoller un vase en utilisant le marteau qui l’a brisé. Il faudra l’équivalent de combien de planète Terre pour sauver la planète Terre ?

Un début de piste ?

À chaque domaine son outil, à chaque labeur son modèle de financement. Si le monde marchand fonctionne très bien avec une monnaie dette, pour le monde non-marchand, il faut une autre méthode. Si nous voulons solder les trous de nos dettes privées et publique cela entendrait qu’il faille produire encore et toujours des marchandises de sorte à en faire commerces, ces réussites permettant de solder nos dettes. De toutes façons, un monde sans dette serait un monde sans monnaie, je parle donc ici d'équilibre. Nous devons créer un équilibre entre une économie extractive et une solution de régénérescence.

Mais à une époque où la planète souffre déjà des multiples cicatrices provoquées par les productivités humaines est-ce bien raisonnable de lui en demander encore plus pour obéir à des normes comptables prisonnières d’aveuglement paradigmatique ?

Les trous (bulles) actuels de notre système de dette sont provoqués par le fait que des hommes ont échoué à honorer leurs promesses de produire et de vendre assez de marchandises dans les temps impartis. Ajoutant à cela l’intérêt (l’usure) des banques, ces trous de plus en plus grands au bilan des banques, engendrent une situation où ces dernières exigeront des hommes de produire et vendre plus et encore pour rembourser.

La chance qu'avait Sisyphe, c'est que son rocher était toujours de la même taille,

le nôtre deviendra forcément de plus en plus gros.

Je propose un début de piste à ce dilemme, sachant que nous devons réaliser la transition écologique, tout en sauvant (et réformer) l’économie, et tout en limitant la productivité humaine vers des normes durables, nous devons inventer une autre formule monétaire. C'est comme si nous devions inventer un chiffre d’affaires déconnecté de la production de marchandises. Un chiffre d'affaires à dessein de la transition écologique, qui engendrera une relance keynésienne tout en incitant l'économie à se transformer vers des méthodes moins extractives, plus symbiotiques et durables. Cette injection de monnaie non-dette finira par ruissellement par alléger les trous de dettes. Réalisant ainsi trois choses, nous sauvons l'économie d'un crash majeur tout en libérant les hommes d'une servitude absurde et en réalisant la transition écologique.

De toutes façons, exiger des hommes qu’ils s’impliquent encore plus dans de la production de marchandises en des époques où les machines les remplaceront de plus en plus dans ces domaines relèvent d’une stupidité sans nom.

C’est un tout nouveau paradigme qui s’avance ici. Nous devons défaire les hommes d’une servitude productiviste absurde, tout en régénérant la nature, la société et l’humain, des activités qui, dans une comptabilité actuelle, ne sont pas des actifs tangibles mais des charges sans plus-values. Faisons alors en sorte que ces domaines coûteux se transforment en domaines rentables.

Tout en gardant notre système actuel pour les domaines marchands (monnaie dette), nous devons inventer un système complémentaire pour financer les domaines délaissés par les marchés. Inventons une monnaie non-dette à dessein de la transition écologique qui engendrera une relance permettant à la fois de transformer une économie de prédation en économie durable, et qui par ruissellement, soldera les trous de la monnaie dette (sans toutefois éteindre complètement la dette, car si pas de dette = pas de monnaie. Je parle ici d'un équilibre et d'une relance de la confiance).

Écrire commentaire